摘自《中国人和美国人》

康涅狄格州的哈特福德成为中国第一批留美学童的最佳落脚点。这是一座富裕的城市,是美国人均收入最高的城市之一。它有优良的公共教育体系,这里的人积极进取、头脑开明,对中国人很友善。哈特福德当时是美国学人的心仪之地,著名的哈佛大学、耶鲁大学和麻省理工学院都离它不远。很多有影响的美国人选择住在哈特福德,其中就有马克·吐温,他称哈特福德是“我所见过的建筑最美、最漂亮的城市”。

当征求“有文明教养”的家庭接待中国留学生的消息公布之后,反响巨大。在首批三十名学童1872年来到这里之前,康涅狄格州教育委员会主席波得赛·诺斯罗普(Birdsey G. Northrop)就已经收到了七十一个家庭的来信,表示愿意接收中国学童住在他们家里。这个规模甚至能够满足一百四十二名而不仅仅是三十名学童的住宿需要。10月下旬,诺斯罗普再次发出通知,为下一年将要到来的四十名中国学童征求接待家庭,又有将近一百五十个代表着“最优秀的基督教文明的家庭”表示有兴趣。尽管中方对接待家庭的付出给予了足够的资金补偿,但是在这些愿意接待中国学生的美国家庭中,有种真诚的愿望要参与到这个“担负着中国未来之前途的实验”中来。这些中国学童“在大多数情况下都没有被作为寄宿生来看待”。

中国人和美国人的直接接触使双方都既兴奋又紧强。一名留美幼童后来回忆,从旧金山出发之后,火车上来了土匪。他无意中听到带队的一名中国教师“乞求所有的神灵来保佑他”。他聪明地打趣道:“美国文明的一个内涵就这样在我们的脑海中留下了永久烙印。”学童们有时候会引来不礼貌的好奇,令人不快。一名学童回忆道:“我们第一次出现在美国人的家中,对于他们来说肯定是件令人发笑的事情。我们穿着全套的中式服装,后面留着辫子,脚上穿着缎子鞋,前面光头,身上是丝绸长袍,宽大的上衣,里面是亚麻布的衬衣。”有一次,四名学童在吃晚餐,当地一名女子来到他们的接待者家中,对学童们的辫子惊讶不已。这位女士实在太好奇了,开始摸他们的辫子,还翻来覆去摆弄着仔细看。学童的接待家庭感到非常尴尬,不得不请她离开。

误会在双方都有发生,特别是由于许多学童年龄幼小。一名11岁的学童在学习上进步极快,但对自己被称作“不信教的中国人”很反感。在一个星期天,美国朋友邀请他去教堂,他生气地反问道,为什么要让他这个“不信教的中国人”去教堂呢。除去误解和文化上的差异,这些学童都成绩优异,表现极其出色。哈特福德的报纸报道,他们“完全掌握了语言,同当地学生为获得学校的荣誉奖励展开激烈竞争”。在哈特福德一所学校的全体四、五年级学生举办了一个英文书法展览,最漂亮的英文字体出自中国学童蔡廷干之手,而他来这个学校还不到一年。据哈特福德报纸报道,在1878年的哈特福德公立高中毕业演讲排练中,梁敦彦是“这一天的雄狮”。他的演说题目为《北极熊》,演讲在毕业典礼上博得了听众雷鸣般的热烈掌声,以至于他被再一次叫上台致谢。《北极熊》是他的毕业论文,论述俄国及其对世界和中国所构成的威胁。在1877—1878年间,“贫穷落后的土耳其人”和强大的俄国人之间爆发了一场战争。梁敦彦提醒听众,在俄国冠冕堂皇的名义下,要看到北极熊危险的利爪:

她的整个历史已经表明她的拥抱是致命的……对芬兰、巴尔干诸省和波兰的吞并……在中国边界的蚕食全部是蓄意的侵略;现在,她比过去还要强大,她会改变策略吗?就算一个小孩子也绝不会再相信另一个骗去他手中玻璃球的小孩子。人们怎么会相信一个为了自己的扩张而掠夺了这么多外国领土的俄国呢?

他警告这个世界不要太天真:“土耳其被击碎,她(俄国)的[扩张]路上就少了一个障碍……距离救不了任何人;同样的命运迟早要降临到所有人头上,那时人们都将处于北极熊强大势力的阴影之下。”不出人们所料,梁敦彦后来成为中国最优秀的外交官之一。以“旋风杰克”闻名的黄开甲是另一名以辩才著称的学童。如他的一个同学所言,“此人可以在熟睡中被摇醒后不加准备,立刻发表一篇很好的演说”。

1876年举行了纪念美国独立一百周年的庆祝活动,为此那一年在费城举办了世界博览会。留美学生的作品也被选入,以展示他们所取得的出众成绩。全体留美学童于8月21日前往费城,并在那里住了几天。他们引起人们极大的注意,所住的旅馆和用餐的饭店都挂起了清朝的龙旗,以示他们的到来,乐队还在他们进出的时刻奏乐。学生们还受到了“优雅异性”相当多的关注,但是至少根据报纸报道,他们看上去对机械比对其他事物更感兴趣。在博览会主楼的教育厅,展出了留美学童绘制的地图和素描。格兰特总统还特别接见了少年留学生,同他们一一握手。

美国学者约翰·哈达德(John Haddad)最近写道,如果不是因为中国留美学童,对中国持同情态度的人还会继续保持对中国古老传统文化的热爱,却无须面对现代化这一问题,人们会称赞日本人富于进取的美德,同时依旧错误地批评中国人落后是因为中国人本身有缺陷。中国学童在博览会上的出现,“迫使这些非难中国人的声音有所减弱,并且承认,中国作为一个国家并非先前所认为的那样毫无希望”。《纽约论坛报》的记者写道:“他们脸上生气勃勃、聪明好学的表情显示出对知识的渴望,其热切程度同那些没有枣核眼或留辫子的男孩子同样强烈。”这些学童自身成了中国最具魅力的展示。南北战争时期,北方军队将领、康涅狄格州前州长约瑟夫·罗斯威尔·霍利(Joseph Roswell Hawley)在博览会上向包括中国学童在内的听众发表演讲。他扫视着听众中那几排中国学童说道,你们是“听我演讲的最奇特的观众”,“不过,我非常高兴看到你们精神焕发的脸”。他告诉他们:“当你们在这里经过几年的预备之后,将返回家乡,成为那片土地上的生力军,我们相互会有更多的了解,我们能够交流知识,成为更好的朋友。”透过这些留美幼童,霍利预期中国人和美国人之间享有一段共同的历史。

中国学童改变之迅速,同样令美国人赞叹。这些幼童刚来时穿的是中式套装,但他们很快就将其抛开,换上了美式服装,其中许多人都成为一流的着装者。前面提到,很多幼童都因为他们的特长、中文名字的发音或长相被起了外号。唐绍仪被称作“阿贾克斯(即希腊神话中的勇士,身材魁梧)”,钟文耀被称为“小精灵”。尽管当时绝大多数中国人都对体育锻炼不感兴趣,但这些在美国的幼童都对体育运动产生了浓厚的兴趣,尤其喜爱打棒球。梁敦彦不仅演讲出色,还是一名优秀的棒球手和橄榄球队员。

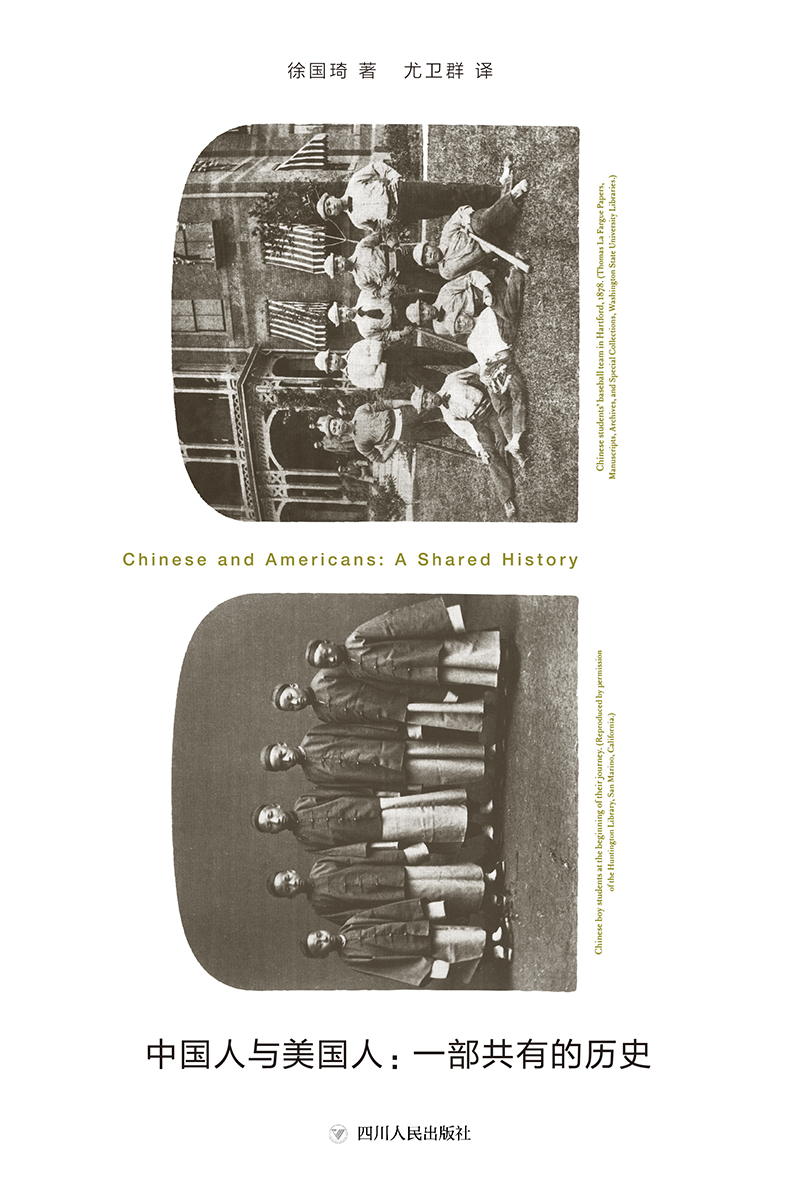

1876年,留美学童组织了自己的棒球队,并在同当地球队的比赛中表现不俗。威廉·里昂·菲尔普斯(William Lyon Phelps)曾是很多中国留美幼童的同学,后来成为耶鲁大学一名杰出的教授。他一生都记得这些留美幼童。他在自传中写道,这些中国学生“教养极佳,是优秀的运动健将,思维活跃,成绩优异,擅长体育”。根据菲尔普斯所说,“这些幼童除了有一条长辫子,和我们穿得一模一样。他们打橄榄球的时候,把辫子塞在衬衣里面,有时候缠在头上;如果辫子松了,给对手的机会可实在太大了。所有运动对于他们来说当然都是新鲜的,可是他们很快就在棒球、橄榄球、冰球方面表现优异,以‘快手’著称。而在花样滑冰中,他们超越了所有的人”。这些年幼的中国人不仅在体育运动和社会生活方面都极其灵巧,在接受近代科技方面也异常迅速。当时自行车刚刚出现,而在哈特福德中学最先拥有自行车的男孩子是吴仰曾,当许多美国人都还对这个新装置感到陌生时,吴仰曾已经开心地骑着他的“怪异的高机器”到处跑了。

这些中国少年给美国人留下的印象太深刻了,以至于许多年以后美国人仍然记得他们每一个人。学童中有人在大学里继续参加体育运动。钟文耀生于1860年,被耶鲁大学录取的时候体重只有九十磅,身高大约5.2英尺,然而他“受到所有人的爱戴”。在耶鲁,他成为赛艇队发号施令的号手,在比赛中指挥赛艇如同“外出练习转一圈”那样沉着自如。据当地一家报纸报道,在钟文耀之前,赛艇队没有胜任的号手,一直成绩不佳。钟文耀“令人赞叹地坐在船头……他个头小,又轻,不是什么多余的负担,同时又沉着镇定,头脑清醒”。耶鲁大学开了中国人担任学校赛艇队号手的先例。不过刚开始钟文耀也碰到了难题,据说教练要求他必须大声责骂划桨的选手,逼迫他们拼尽全力划桨,但是钟文耀还是坐着不出声,因为他的天性就是沉静和不动声色;可是教练坚持要求,结果他会在最意想不到的时候,没有任何重点地、机械地、冷不丁重复蹦出“该死!”或者有时候是“一,松开—该四(死)!二,抬头,用力划,该四(死)!”桨手们无论如何也忍不住大笑,求他别再这样叫骂。1880年,耶鲁大学赛艇队在比赛中击败了哈佛大学,这主要归功于钟文耀对于水流的熟悉和了解,适时因势利导,带领队友取胜。

另一名运动员邓士聪,身材短小,重心接近地面,他“奔跑如猎狗,躲闪快如猫”,这正是美国橄榄球队员所需要的最理想的素质。难怪当孩子们一起打橄榄球的时候,邓士聪很快就被一个球队选中。邓士聪有的是优雅和速度,而另一名幼童康庚龄则“有牛劲”。他肩宽体壮,永远是一副好脾气,面带微笑,然而他能拖着四五个美国男孩冲过底线。在棒球方面,有一名中国幼童是神投手,对方几乎打不到他的投球,而另一名中国幼童在击球时,他的球棒“像一个婴儿吸奶瓶那样直击棒球,分毫不差”。

在待人接物方面,中国学童也同样出色。根据曹嘉祥的美国同学和好友威廉·里昂·菲尔普斯的回忆,曹嘉祥“庄重而严肃”。菲尔普斯坦承,甚至早在那时候,曹嘉祥就是“在这世界上我永远无法企及的人,比我成熟老练得多”。菲尔普斯回忆:“在课堂上听到这个年轻人翻译恺撒大帝的话,真是一场大开眼界的博雅教育。”曹嘉祥和菲尔普斯曾经每个星期六都一起到西哈特福德去打猎,寻找草地雀和黄鹀。曹嘉祥有一杆重量超过12磅的长枪,他一整天都背着它,从不抱怨,并且“在惊人的远距离内射中鸟儿的翅膀”。菲尔普斯写道:“当这些男孩子在我们无尽的遗憾中被召回中国的时候,丘[即曹嘉祥]把他的长枪送给我,作为永恒的友谊的象征。他在中国加入了海军。我希望我知道现在他在哪里。”菲尔普斯回忆,这些中国男孩“还在许多方面把我们比了下去,让我们相当嫉妒”。他们一旦“进入社交场所,我们谁都没有机会了”。这究竟是出于“同东方人跳舞的充满异国情调的愉快感受,抑或更可能是出于他们举止谈吐所散发出的真正魅力,我实在无从知晓;但可以肯定的是,在舞会和欢迎聚会上,最优雅、受邀请最多的美女一成不变地青睐来自东方的乡村少年们。当女孩们刻意从我的美国伙伴们身边经过,以超出惯常礼仪所需的优雅去接受中国对手的邀请时,我仍然记得伙伴们脸上那痛苦的表情……东方人跳舞也跳得非常美”。

不幸的是,正是这种对于美国生活方式成功的适应和改变,为后来留美幼童被召回国埋下了种子。